Dans la même rubrique

-

Partager cette page

Projet Delta : lutte contre le "tuyau percé" en phase (post)doctorale

Les objectifs

Le "tuyau percé" fait référence au phénomène selon lequel, bien qu’un nombre relativement élevé de femmes entament des études universitaires, leur proportion diminue progressivement à mesure qu’on avance dans les échelons de la carrière académique (master → doctorat → postdoctorat → chargée de cours → professeure). À chaque transition, des femmes "quittent le tuyau" — d’où l’image d’un tuyau qui fuit. En savoir plus

Le projet Delta vise à agir sur les obstacles structurels que les femmes rencontrent afin d’augmenter significativement le nombre de femmes qui passent avec succès et plus de sérénité la période entre le début du doctorat et le moment de s’inscrire dans une carrière académique stable à l’Université libre de Bruxelles.

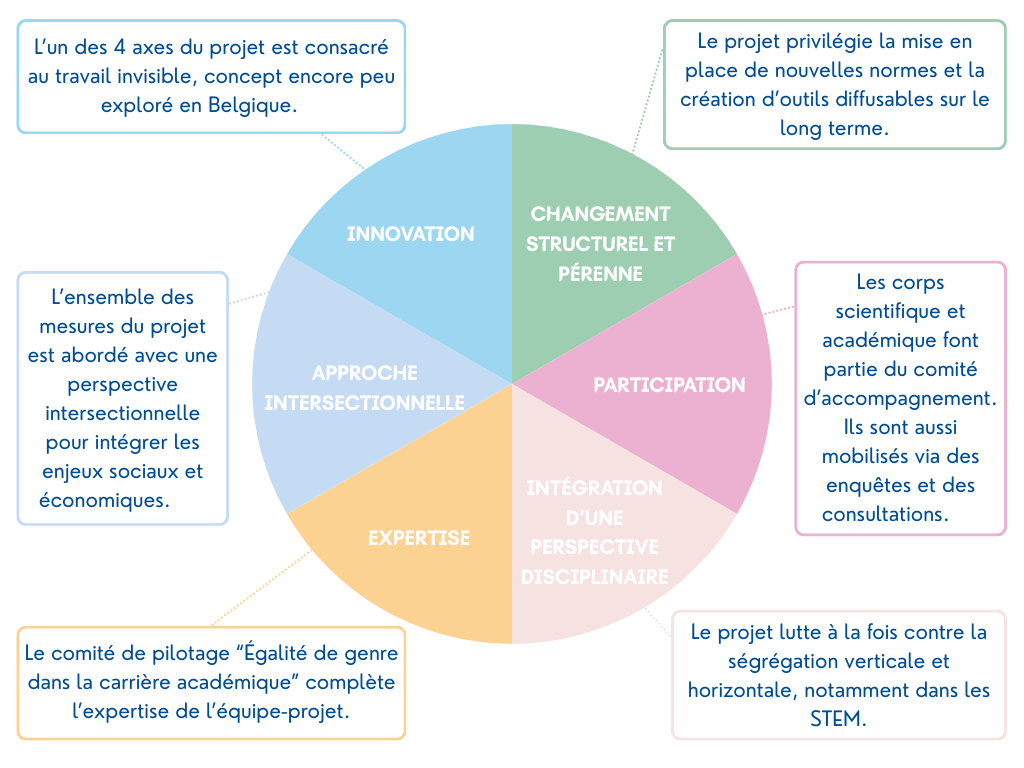

Les atouts du projet

Les axes de travail

-

Equilibre travail-famille

- Les difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle dans les étapes doctorale et post-doctorale dissuadent de nombreuses femmes de poursuivre une carrière académique, notamment après le doctorat.

Les actions :

- 1.1. Définir et implémenter une politique d'équilibre travail-famille pour le corps scientifique

- 1.2. Faciliter les recherches de terrain en portant la demande d'inclusion du remboursement des frais de voyage liés à la présence d'un enfant en bas âge au SPF

- 1.3. Développer un protocole pour l'organisation d'un service de garde d'enfants lors des colloques scientifiques

-

Travail universitaire dit "invisible"

-

On appelle travail universitaire "invisible" les tâches subalternes de service et de soin nécessaires au bon fonctionnement de l'université mais peu valorisées. Celles-ci semblent être principalement réalisées par les femmes, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur carrière.

Les actions :

- 2.1. Réaliser une enquête institutionnelle sur la répartition du travail universitaire invisible à l'ULB

- 2.2. Sensibiliser et communiquer à la distribution inégale du travail universitaire invisible

-

Recrutement scientifique et académique

-

Les commissions de sélection pour le recrutement scientifique et académique, ainsi que les critères d’évaluation, sont souvent biaisés au détriment des femmes, ce qui peut mener à des discriminations.

Les actions :- 3.1. Etudier l'impact en termes de genre de la clause de mobilité scientifique internationale pour l'octroi des bourses post-doctorales

- 3.2. Revoir les critères d'évaluation pour le recrutement académiques afin de prévenir les discriminations indirectes

- 3.3. Prévenir les biais inconscients dans le recrutement et la sélection scientifique (doctorat, assistanat et post-doctorat)

-

Violences et harcèlement sexuels

-

Les violences sexuelles ne s'arrêtent pas aux portes de l'enseignement scientifique. Les risques de harcèlement se retrouvent par ailleurs augmentés dans le cadre d'une relation asymétrique. Ainsi, les doctorant·es peuvent se retrouver dans une situation de vulnérabilité accrue en raison de leur dépendance envers leur promoteur·ice de thèse, ce qui peut avoir une influence sur leur cheminement académique.

Les actions :- 4.1. Créer et mettre à disposition de tous les membres du personnel une formation de sensibilisation aux violences et au harcèlement sexuels

- 4.2. Adopter des mesures spécifiques de prévention dans le cadre de la thèse

Les actrices et acteurs

Équipe projet

- Sponsor : Isabelle MEURET, vice-rectrice en charge de la Diversité et du Genre

- Conseiller : Jean-Christophe LELOUP, conseiller Genre des autorités

- Coordinatrice : Sara AGUIRRE, personne ressource Genre et Diversité

- Cheffe de projet : Sarah MARTIN, chargée de projet Égalité de Genre

Comité d'accompagnement

- Comité de pilotage "Égalité de genre dans la carrière académique"

Parties prenantes

- Délégation du corps scientifique

- PhD & PostDoc Society of ULB

Contexte institutionnel

Financement

Le projet est co-financé par l’ULB, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds Sakura pour les Générations futures.